家与国,剑与笔,爱与悔

一代大师令人心碎的矛盾一生

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯一生的大部分时间都在默默地写作,因为他居住的布宜诺斯艾利斯市远离文学文化中心,地理位置的偏僻也使得他不怎么引人注目。名誉的到来有点突然。

一九六一年,在他六十出头的时候,获得国际出版家协会福门托奖,可是这一奖项的一位比较苛刻的评委要求他和塞缪尔·贝克特共享此份殊荣。但是尽管一直以来命运对他的眷顾很吝啬,现在却是十分的慷慨,各种荣誉铺天盖地地涌来——从小有名气飞跃到名声大作,仅在很短的几年内就被公认为二十世纪伟大的作家、现当代西班牙语最有影响的作家。

博尔赫斯对于二十世纪的拉美文学的发展影响颇深。他成名之时正是拉美文学爆炸时期。他对英国、美国、意大利和法国新生代的作家都产生了很大的影响,因为他的作品对严肃小说的空间进行了极大的拓展,并鼓励作家脱离二战后以人物为中心的心理小说和社会现实主义小说的形态,而把小说当作一件自觉的、夸张的文字艺术品,进行大胆的想象和智力的、甚至是哲学的思考。

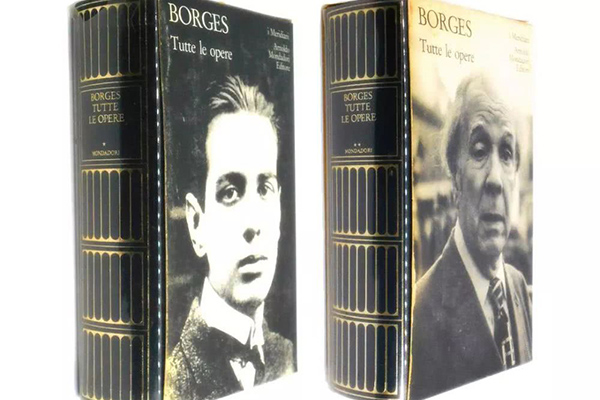

博尔赫斯全集·2卷本,1984

意大利蒙达多里Mondadori出版社

此外他的中短篇小说和散文还预示了当代文学批评理论的一些主要论题。他对时间和自我以及对写作和阅读的动态发展进行了细腻的思考,创作出了包含很多观点的文本,如个人身份的任意性,消除了中心的主体,“作者之死”,语言和理性的有限性、互文性、人类知识的时代局限性(注意:博尔赫斯省略了一些抽象概念的“历史”,如无耻、永恒和天使)。

博尔赫斯放弃了他认为的小说现实主义的内在欺骗性,即小说家装作自己是用一面镜子去真实地反映外部世界,而实际上他和读者一样,对世界是怎样运转的这一问题一无所知。把小说的人工加工痕迹掩盖起来没有任何意义,他相信——一个故事就是一个自给自足的想象世界,只要作者能够说服读者对其保持一定的“文学忠诚”,他就可以任意地发挥自己的想象力。博尔赫斯不仅摒弃了现实主义的种种框架约束,他还对小说在现代文学中所处的首要地位进行质疑。

他对小说产生以前长期存在的讲故事的形式——像神话,史诗,寓言还有民间传说——非常感兴趣。同时他还对现今被小说挤到一边的那些二类文体也很青睐,比如说哥特幻想小说,冒险传奇,科幻小说,还有他最喜欢的侦探小说——他对侦探小说中精心设计的、“目的论的”情节非常崇拜。倒不是说他对某种文体类别有什么特别的依附。

虚构故事的魅力是不可阻挡的,没有什么可以阻碍其发展,像书评、讣告、学术论文或一个脚注都可能受到讲故事的魔力的影响。他曾讲了句非常有名的话:甚至那些哲学和神学的东西也可以被看作是幻想文学的一支。

博尔赫斯全集 9卷,岩波文库

博尔赫斯的写作扎根于自己小时候读的史蒂文森、吉卜林、大仲马及阿根廷的爱德华多·古铁雷斯等人写的冒险故事,但同时贝克莱、休谟、叔本华和尼采的哲学也对他的创作产生了很大的影响。

从贝克莱和休谟那里他产生了自己思想的一个基本命题——各种知识和经验都是主观的;从叔本华和尼采这样的思想家那里他得出了个人身份的脆弱性。由于缺少客观的真理,人生注定只能是一场没有既定规则、也没有具体目标的游戏,因为如果除了自我之外没有任何生命的存在是确定的话,那么上帝的存在或隐藏不见的造物主就是不可避免的。

写作这一举动就是存在的一种范式:作者可能要编造出人物和情节,但是这些编造出来的是不是以他自己的亲身经历为原型,或者是不是反射出了文学作品中不断重复出现的统一模式?面对这些基本的不确定性,读者们需要对个性、意义,还有终极的客观现实本身提出质疑。

除了诗歌之外,博尔赫斯最喜欢的写作体裁是虚构小说——一篇短篇故事或散文,其简短可以让他把脑中的想象浓缩成相应的意象和情境。他早期的虚构小说都是些哲学性质的幻想,比如说他把整个宇宙比喻成一个井井有条但又无穷大的图书馆,这个图书馆拒绝展现出自己的总体设计;或偶然性即必然性在里面所起的作用(这被比喻成由一群险恶的陪审团在背后操纵的彩票);或者他用一本小说来代表无尽的时间迷宫。

Ficciones《虚构集》限量版

New Yorkr:Limited Editions Club,1984

他一直着迷的一个主题就是决斗,两个对手相互争夺霸权——博尔赫斯大多采用流氓或冒险者这样的人物,但是他也揶揄地写了一些神学家和上流社会女士们之间的争斗,甚至还写了两位伟大的南美解放者玻利瓦尔和圣马丁在瓜亚基尔的那次神秘的见面。决斗成了通过消灭对手来维护自己身份的这种渴望的比喻,尽管博尔赫斯经常在最后表明,胜利者自己最多也只是他的受害者的镜像。

博尔赫斯明确的哲学观点让评论家们觉得他的写作属于一种理想的、没有时间界限的空间,也就是一种文学乌托邦,而他在成名前的失明更加强了这一观点,因为他的失明让他有了一种来自另一个世界的吟游盲诗人的感觉,可以触摸到世界文学的每个角落,从而为我们展现出一个正在消亡的传统所拥有的永恒形式。

这种永恒性又在他作品年代的模糊性中得到了加强。他习惯在自己作品重版的时候加上一些后来新创作的文本,当然这些文本也是多年以前在第一版之后创作的。他也一直都在修改自己年轻时写的诗作,去掉里面的一些地方色彩的东西,甚至还在后来的选集中去掉了好些诗篇。

拿他二十世纪二十年代写的三本散文集来说吧,他坚持要把它们全都删掉,并坚称在自己活着的时候决不允许再版,声称他已经尽力把所有已出版的那些书都买回来并全都烧掉了。

所以博尔赫斯一生的事业充满断层、后退和转折就不奇怪了。他为什么要掩藏自己年轻时的作品呢?他为什么会在三十岁的时候停止写诗了呢?为什么他在一九五二年停止写小说又转而开始写诗了呢?而且为什么当他后来再次开始讲故事的时候,作品中没有了早期作品中抽象的、哲学的成分呢?

Dreamtigers诗集《梦虎》

木刻 by Antonio Frasconi

University of Texas Press,1964

如果有一条线索贯穿这些问题迷宫的话,那就是博尔赫斯坚信写作归根到底还是自传的一种形式。在他声名达到顶峰的时候,他曾向一位记者坦白说:

我对我所讲的故事都有很深的体会,因而我总是用奇怪的意象象征来表达,那样人们就不会发现其实所有的这些故事都或多或少地带有自传的成分。这些故事都是关于我自己的,都是我个人的经历。

实际上他是重申了在自己年轻时写的那些散文集中表达的观点。

在一篇名为《文学信念之主张》的文章中,他写道,

……所有的文学归根结底都是自传性的。所有的东西都是富有诗意的,因为它们都表现出了一种命运,它们都让我们看到了一种命运。

他承认一部作品中的“自传性成分”有时会被表现它的“事件”给掩盖起来,但是这些成分还是存在其中的,“就像在深处跳动的心脏一样。”

博尔赫斯的一生就是要寻找出作为博尔赫斯的意义是什么,也正是对命运的这样一种寻求给了我灵感,要给这么一位深奥难懂的作家写一部传记,而且这样的努力也是值得的。我花了九年的时间才感觉到他的这种潜藏的追寻——这比我预计的时间差不多多了一倍。

这么长的时间内当然也出现了各种各样的挫折和失败,但是如果说有什么东西一直支撑着我坚持下来的话,甚至是在延长了这项计划的周期的情况下,那就是对新材料的发现——既有新的信息材料也有新的认识和发现——进一步点亮了博尔赫斯全部作品内部的自传的腹地。

年代顺序成了打开所有大门的钥匙,因为只有理顺了他一生的经历,并尽可能地把这同他所有同期的作品联系起来,我们才可能发现作品中个人经历的轮廓,最后才能感受到他作品“深处心脏的跳动”。

在我研究的早期,我就发现了一篇故事中的一些成分很可能可以帮助我把表面上看起来不连贯的博尔赫斯的一生给连接起来。我开始怀疑,他坚持要对自己年轻时的作品加以修改或干脆销毁掉可能不是因为他对自己早期作品感到厌恶,而是因为他想掩盖住一些给他带来某种痛苦的事实。后来我搜集到了一些材料并从中发现他确实在自己二十多岁时经历了一次很不愉快的经历,甚至还因此想到过自杀,这几乎就毁掉了一位作家。博尔赫斯从来都没有直接地谈论过这段经历,但是事实表明这段经历在他后来的成长过程中产生了重要的作用,正是因为那次创伤他才停止写诗的,也正是因为那次经历他才发现了一种最后让他成名的写作。

Obras Completas卷3

博尔赫斯全集初版,1974

布宜诺斯艾利斯:Emece Editores

在博尔赫斯的着名短篇小说中,有一篇名为《小径分叉的花园》,故事中的一位人物问另一位说,“设一个谜底是‘棋’的谜语时,谜面惟一不准用的字是什么?”另一个人回答说,“‘棋’字。”同样,博尔赫斯从来都没有明确说出来的一个主题,不断地萦绕出现在他中年时期的作品中,并且以符号、象征和母题的形式出现在他所有的作品中。

只有到他终于找到了爱情之后他才把过去的阴魂驱赶走,实现了一种宁静感,或更确切地说是一种幸福感,而这种幸福感陪伴他度过了人生最后的二十年。

博尔赫斯和儿玉

不必说,文学各种各样的创造和细微之处不能简单地都归结为传记,但是一位作家一生的经历是他作品的苗床,而且我要说的是,从这个传记性研究中我们发现了一个更丰满、更人性化的多层面的博尔赫斯,而不只是一个患了贫血症的藏书家。

博尔赫斯是一位受到内心冲突严重影响的人,他远不是脱离自己生活的年代的另一个世界的人,而是一位有着很强历史感的人。他是一名阿根廷人这一事实就很能说明问题。

博尔赫斯对国家命运的担心一直贯穿着他寻求个人命运的全过程,而他的成就就在于他让读者们在那样的困境中认出了他们自己——他把自己作为一名阿根廷人的焦虑转变成了一种世界普遍意义上的一种情况,因为在他那才华横溢、浅显易懂又很有力的文字中,他想象着自我的消解,并含沙射影地表现出这一消解过程中可能出现的恐惧。

二〇〇二年十二月于爱丁堡

博尔赫斯的一生就是要寻找出作为博尔赫斯的意义是什么,也正是对命运的这样一种寻求给了我灵感,要给这么一位深奥难懂的作家写一部传记,而且这样的努力也是值得的。

——埃德温·威廉森|邓中良、华菁 译

—Reading and Rereading—

《博尔赫斯大传》,2016

埃德温·威廉森 着 邓中良、华菁 译

99读书人|华东师范大学出版社

内容简介:

本书是完全涵盖博尔赫斯整个一生和全部作品的第一部传记。作者深入研究此前不为人知或难以获取的资料,展示了博尔赫斯作为人的一面:他对阿根廷的眷恋,他政治主张的演变,他与家人及朋友的关系,他内心的矛盾、欲望和执念,而正是这一切,塑造了他这个人和他的作品。这部权威传记,终于揭开了博尔赫斯身上的诸多谜团。埃德温·威廉森对博尔赫斯的描绘引人入胜,令人心碎,将彻底颠覆这位当代大师已经在世人心中形成的固有形象。

二十世纪的西班牙语文学中,除了博尔赫斯,还有谁能写出如迷宫那般复杂的作品?而他的人生,正如他的作品一样。在这部精彩的传记中,威廉森将博尔赫斯置于阿根廷历史及其人全部作品的背景下,编织出这位文学大师的一生。对于他,人们熟知的身份是叙述形式的反叛者和保守政治的攻击者,但威廉森指出,尽管写作风格极端而智性,但博尔赫斯生活在平常人的遗憾之中,并带着这些遗憾离开人世。

Edwin Williamson

博尔赫斯的父母属于阿根廷的反对派,他的祖父辈是这个国家颇受尊敬的将军。在威廉森的笔下,青年时期的博尔赫斯软弱避世,无法抵御外在的欺侮,也无法解决内心的矛盾。剑经常出现在他布满鲜血的家族史里,最终,博尔赫斯以笔作剑,以此来保护自己。晚年,因为对自己早期随笔不满意,他搜罗自己所有的书,予以焚毁。

威廉森在事实和观点之间取得了良好的平衡,镇定地创造出这部并未矫饰的作品。在他的心理分析之下,恋爱中的博尔赫斯和自我放逐的博尔赫斯都异常迷人。这部书就像一出戏剧,描绘出一个异人令人心碎的一生。