2018年以来,新兴国家货币惨遭爆头痛击,委内瑞拉1:1000新币换旧币,直接贬值96%,土耳其里拉短短数天直线滑落40%,阿根廷比索升息60%也没用一天贬值20%,俄罗斯卢布又创近期低位。人民币倒是没有如此不堪一击,但也是直线下跌,短短2个月对美元汇率从1:6.3跌到1:6.9,跌幅一度高达9%,启动逆周期因子后,人民币汇率才有所回稳,不过贬值预期并没有改变,人民币汇率能坚持多久还很难说。在上次中国股票市场暴跌中,投入2万多亿元救市资金仅仅是延缓了下跌的步伐而已,没有经济环境和上市公司盈利的改善,经过持续的盘整下跌,仍然跌穿了2700点。维稳人民币汇率可能好过维稳股市吗?没有经济基本面和外部市场环境的改善,结果将不无二致。人民币汇率为何会面临如此困境呢?这要从货币悖论谈起。

一、特里芬悖论与黄金本位约束

1960年,美国经济学家罗伯特·特里芬在《黄金与美元危机--自由兑换的未来》一书中提出:美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元处于国际本位货币的地位。作为本位货币,其他各国必须用美元作为结算与储备货币,美元会在海外不断沉淀和累积,这就需要美国长期保持国际收支逆差。当其他各国认为美元储备足够多时,美元汇率会呈现贬值压力。而国际本位货币的基本要求是币值稳定,币值稳定的先决条件是长期内美国应当是一个顺差国家,而这就不能为其他国家提供足够的结算和储备所用的美元。这被称为特里芬悖论(Triffin Dilemma)。

在美元—黄金本位制下,美国长期逆差和美元海外累积也受到了严重制约,美元作为国际清偿货币的能力和作用发挥有限,难以满足国际贸易和国际投资扩张的需要。如果美元在海外积累到一定规模,美元汇率就持续下行。由于美元与黄金挂钩,一旦美元汇率达到黄金输出点,其他国家就会拿美元兑换成黄金,美元在海外的沉淀规模受到了黄金本位的约束而难以持续扩大,美元作为储备货币的功能也就受到了限制。特里芬难题和黄金约束是布雷森林体系的先天缺陷,它限制了提供国际清偿能力的同时,也约束了本位货币的廉价扩张。着名经济学家凯恩斯对金本位就怀有一种根深蒂固的憎恶,他认为金本位缺乏弹性,没有能力适应不断增长的经济需求。

二、金箍爆裂与难题破解

正如经济学家们所料,仅仅运行30年之后,拥有内在缺陷的美元—黄金本位崩溃了。1970年美国对外短期负债高达469.6亿美元,当时美国的黄金储备只有110.7亿美元,仅海外短期债权就高达黄金储备的4.24倍。美国的黄金储备捉襟见肘,美元贬值压力凸显。1971年8月,尼克松政府不得不宣布“新经济政策”,冻结国内工资物价,停止向国外央行兑换黄金,对进口产品开征10%的临时进口关税。12月《史密森协定》规定,美元贬值7.89%,1盎司黄金官价由35提升到38美元。1973年,1盎司黄金官价再次提升至42.22美元,但市场价格已经高达98美元。1976年达成《牙买加协定》,宣布废除黄金官价。美元难题破解了。教科书告诉我们,美元垄断外汇储备的时代一去不复返了。其实,这才真正开始了美元本位时代,黄金约束崩塌了。可以想象,孙悟空去掉了紧箍咒,美元逐步在国际舞台上大显身手。

1970年美元外汇储备为239亿,1985年4977亿美元,1990年则达到8481亿美元,2000年为10799亿美元,2010年则为31931亿美元。截至2018年一季度,全球外汇储备高达64992亿美元。尽管美元外汇储备占比有所下降,但是非常缓慢,2000年美元储备占外汇储备的比率为71%,经过长达近二十年的调整,2018年一季度末仍然高达62%。全球美元储备总规模比1970年扩张了271倍,比1985年扩张了12倍,比2000年扩张了1倍多。去除黄金本位的约束,美元不仅在国外的沉淀大幅扩张,得到了其他国家的储备美元的“铸币税”,而且还通过“一松一紧,一放一收”货币政策和贸易政策引导美元强弱变化,而享受全球其他国家的发展红利。

牙买加国际货币体系形成以后,美元至少经历了四次强弱周期:1975年至1994年从-1的实际利率上升到1982年的8.5%,然后震荡回落到1994年的4%;1994年至2004年从4%上升到2000年的7%,然后回落到2004年1.5%;2004年至2014年从1.5%上升到5.5%,然后回落到2014年的1.2%;2014年至今美国处于再次货币政策收缩时期。在货币政策收缩时期,各国保有的美元流动性通过贸易逆差和投资撤回方式回流美国,造成资产泡沫和该国货币贬值,甚至不少国家经济陷入停顿状态,比如上世纪90年代的日本、90年代末期的亚洲四小龙;当前的土耳其、委内瑞拉、俄罗斯以及阿根廷等。当这些国家的资产价格和经济发展跌入谷底,美国又开始新一轮的美元扩张政策,抄底一些经济向好的发展中国家,推高新兴国家的资产价格和经济泡沫。周而复始,循环往复,破解了特里芬难题。

三、新兴国家的“货币难题”

应该说,美元破解特里芬难题是无可厚非的美国按着本国的调控逻辑和经济形势来操作货币政策,旨在使自己国经济发展和国民福利最大化,同时又为国际贸易和投资提供了国际偿付工具。国际金融工具既便利而又适应全球化发展,使国际金融领域进入新阶段。美国货币政策操作给其他国家带来的泡沫破灭和经济停滞,可主要定义为外因。但是不少新兴国家的跌落常常错误地归因于美元政策,难以认清经济停滞甚至社会动乱的根本原因。经过泡沫破灭的洗礼,有实力和机制良好的国家才能真正的发展壮大,比如日本、韩国、新加坡等。没有经过泡沫破灭的洗礼,那种癫狂而浮躁的经济体将被扭曲得更加厉害。

但是不可否认,客观上美元的政策操作也确实给这些国家带来了冲击,特别是小国开放经济体,甚至一些中等经济体也难免受到较大的冲击,比如日本。对于许多小型经济体而言,由于其经济体量小,当美元处于宽松状态时,美元流入能够快速推高其本币汇率、本国资产价格乃至促进其经济发展速度;而当美元开始收缩时,多年积攒起来的那么一点美元储备,根本经不起美国的流动性收缩,很快就会被吸干国际流动性而打回经济发展原形,进而出现本币贬值、泡沫破灭、经济停滞甚至社会动荡,比如亚洲四小虎之一的泰国,当今的土耳其、委内瑞拉等皆是如此。这就是新兴国家所面临的货币难题:美元流入时,货币升值;美元流出时,货币贬值。货币政策没有独立性,货币汇率没有定价权,甚至连管控国际资本跨境流动的能力几乎也没有,只能任由国际资本自由来去。

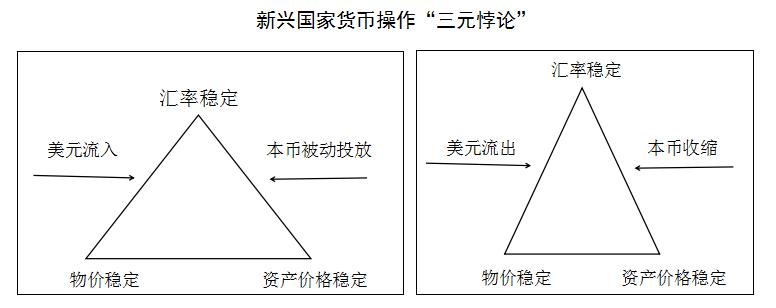

从货币政策操作的角度来讲,新兴国家货币面临诸多两难问题。通常货币政策的主要目标是保持币值稳定,它包括汇率稳定、物价稳定和资产价格稳定等三项内容。在美元流入时期,新兴国家货币汇率处在升值压力状态,商品价格和资产价格也处在上涨的通道之中。如果根据国内通货膨胀和资产价格上涨情况,实施紧缩的货币政策,势必加大新兴国家货币汇率升值压力;如果实施宽松的货币政策,那么势必加剧物价和资产价格的上涨。此时,货币政策操作最多实现两个币值稳定目标。在美元流出时期,新兴国家货币汇率、物价水平、资产价格均面临下行压力,和美元流入时一样,也面临同样的三元悖论。

四、“人民币悖论”与货币政策操作

小国开放经济体所面临的“货币难题”,大国开放经济体也同样面临,但由于规模大、储备多、分布广、财富丰、市场深,在美元流入时,本国经济广阔的发展空间,也不容易被少数企业、小规模跨境资本所掌控而造成外资主导的资产泡沫和物价高企,即使一定程度上产生这种现象,可调控、可管理的空间也要广阔得多。在美元流出时,货币政策可调度的空间大,不会像小国开放经济体那样轻易地被吸干美元储备,很快只剩下泡沫破灭的“一地鸡毛”。这表明,小国开放经济体几乎不存在独立的货币政策,货币难题也仅是短期现象,大国经济才真正面临货币政策的操作和选择难题。这正是我国经济所面临的情况,应该说我国经济面临的货币悖论才是真正的难题,即“人民币悖论”:

改革开放以来,我国国际贸易得到快速发展,外汇占款成为我国基础货币投放的主渠道。2014年末外汇储备接近4万亿美元,折算成人民币约为25万亿元,占基础货币的比重接近90%。基础货币投放与外汇资金流入紧密挂钩,美元实质上成了人民币投放的“锚”,这种情况下人民币的内在价值非常明确,货币信心或价值预期较为稳定。在美元快速流入的过程中,人民币汇率逐步升值,从2005年汇改时的1:8.27升值到2014年最高点1:6.05,而同时我国资产价格以及物价水平也实现了快速上涨,甚至房地产价格有点泡沫化趋势。这一过程持续了30多年,特别是入世之后,“人民币悖论”表现得十分突出。

2014年以后,外汇呈现净流出态势,外汇储备持续下降。2017年以来外汇储备维持在3万亿美元左右,外汇占款占基础货币的比例下降至70%以下。我国创设了抵押补充贷款(PSL)、中期借贷便利(MLF)等多种流动投放工具,以维持货币的稳定增长。截至2018年6月,通过这些工具所投放的基础货币达到8万亿元,可见基础货币投放渠道发生了根本性转变,极大地缓解了美元流出时期的“人民币悖论”,但是并没有从根本上改变和解决人民币难题。人民币汇率在加入汇率逆周期因子管理和加强外汇流出管控的情况下,经历了若干次贬值—拉升—再贬值的过程,表明依然存在贬值压力且有加大趋势。

同时,人民币也面临着“增长两难”问题:一方面,随着美元紧缩政策逐步实施,美元“收水”造成了国际资金大规模撤出新兴国家,许多新兴国家货币大幅贬值、股票市场持续跳水。尽管我国跨境资金流出态势总体可控,但是对冲和控制外流造成的流动性持续高速增长,势必加剧人民币的贬值压力。另一方面,重大项目后续投资需求、产业升级换代和中小企业发展需要巨大的资金支持,没有一定速度的货币增长,我国经济(物价、资产价格)会面临收缩的压力。

五、特朗普发动贸易战的原因和收益

当前美国正收紧货币政策,尽管我国面临“人民币悖论”考验,但由于大国开放经济体发展韧性强、弹性大,外汇储备充裕,人民币汇率没有像土耳其、阿根廷、委内瑞拉等国家货币一样一泻千里,在适度管控的情况下维持了基本稳定,为我国争取到了宝贵的经济改革发展的时间和空间。但对美国来说,货币操作却遇到了前所未有的挑战,主要表现在:

一是美国会付出更高的负债成本。高达3万亿美元之巨的美元储备不能回流美国,要么成为美国的直接投资,要么成为美国的国外负债。也就是说,这部分美元储备要么分享美国的投资利益,要么让美国负担债务成本。这是美国所不愿意看到的,特别是在美元收缩的状态下,美元利率水平也上涨较快,美国的负债成本或付出的投资收益也更加昂贵。

二是美国难以重塑国际收支平衡。美国实施紧缩的货币政策,正是引导美元回流本国的大好时机,也是压缩贸易逆差的时机。如果占国际外汇储备50%以上的境外资金不能被平衡,美国就会重新陷入特里芬难题,贸易逆差就会长期持续下去而对强势美元造成伤害。

美国打贸易战一举数得。除了上面的两个原因外,美国发动贸易战的原因还有:

一是美国财政赤字需要弥补,特别是特朗普减税的财政欠收短期内难以通过经济增长弥补,必须找到新的税源;二是产业空洞化损伤了美国经济、产业和中产阶级,但是美国制造业再造需要资金,并需要一定的贸易价格保护,否则在再造初期会面临其他国家产品低价竞争;三是雄心勃勃的特朗普基础设施建设计划需要资金支持,贸易战是当前最重要的即时见效的税源;四是当前距2008年国际金融危机刚好10年,可能正处于另一个金融周期的边缘,没有利润和资金的支持,美国金融市场有塌陷的可能。

由于这些原因和利益的诱惑,特朗普四面进攻,在贸易战上大打出手,与欧盟、与日本、与加拿大等发达国家,与墨西哥、委内瑞拉、土耳其等发展中国家,几乎全面开战。如同希特勒的“闪电战”一样,几乎所得的贸易战瞬间都有了结果。发展中国家一触即溃,发达国家一战即降,也只有中国能和美国进行贸易战的对抗,其结果大家早已心知肚明。中国是必然胜利的,当然美国也不会输,这将是一场“双赢”的战争。美国赢在短期经济利益上,而中国赢在长期社会机制建设上。这将是中国经济上的一次凤凰涅磐。

截至2018年9月9日,美国已经对从中国进口的500亿美元商品加征25%的关税,另外,在对2000亿美元来自中国的商品加征关税是否成行之际,特朗普又扬言再对2670亿美元的中国商品加征关税。如果特朗普的扬言变成实际,加征关税的中国商品高达5170亿美元之巨,按25%的税率计算,美国每年扩大税收1292.5亿美元,这几乎相当于特朗普降低企业税和个人所得税的总和,弥补了特朗普减税造成的财政歉收。

中美贸易战不可避免,事关货币难题和发展前景。