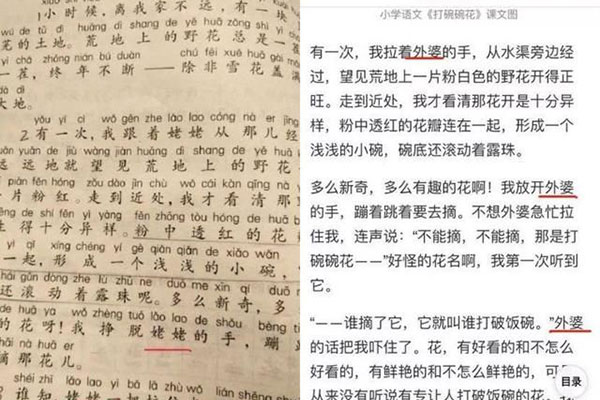

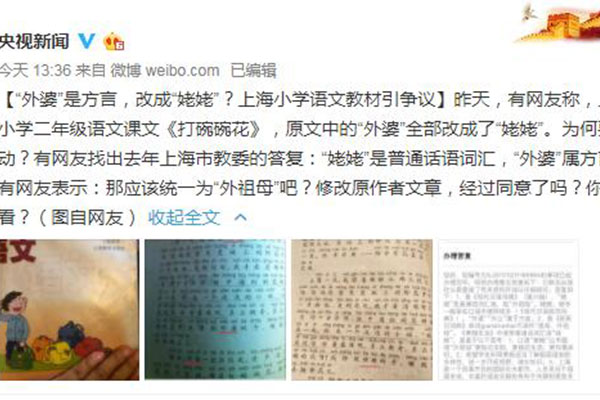

有网友称,上海小学二年级语文课文《打碗碗花》,原文中的“外婆”全部改成了“姥姥”。

为何要改动?网友找出去年上海市教委的答复:“姥姥”是普通话语词汇,而“外婆、外公”属于方言。这一解释引发了讨论。

网友先扔出了段子:一早抱着孩子唱着童谣“摇啊摇,摇到你姥姥桥,姥姥说我是好犊子”…晚上孩子躲在被子里聚精会神看起了童话故事《狼姥姥》,不久在幼儿园又学会了一首老歌,叫“姥姥的澎湖湾”…

接着进行深情的分析,“撇开别的不说,随意删改作者原文就很不妥,毕竟作者在用词上是有自己特殊感情的”。

更有网友质疑:刻意把“外婆”改成“姥姥”,任意更改已定稿的文字,这是一种抹杀多元的文化霸权。

上海教委有木有没料到,你们在小学课本里改动的这两个字,引来这么大反响?

“妈妈的妈妈”,对这个角色的称呼,南北方是不同的,“姥姥”基本上是北方人的说法,苏北人也管她叫“外奶奶”。而南方人不管是在嘴上还是文字里,大多是称呼外婆。

因为咱们国家的文化传承里父系的痕迹更多,对孩子来讲,妈妈相对于爸爸,是外嫁来的。所以爸爸的妈妈才叫奶奶,爸爸的爸爸叫爷爷;而妈妈的妈妈只能叫外奶奶、外婆,妈妈的爸爸只能叫外爷爷、外公。哪个是方言呢?要按照《汉语大字典》的解释,姥姥是方言,可上海把外婆定义为方言,姥姥倒成了书面用语,这真让人糊涂了。

糊涂还在其次,把“外婆”统一成“姥姥”、整齐划一成一个标准答案,是有点扼杀语言和文化的多元性、文化霸权的嫌疑了。

南北方经常有语言和文化上的调侃或争论。比方讲,北方人把所有绿色的蔬菜都叫青菜。而在南方人眼里,青菜就单指青菜。北方人吃啥都叫吃饭,馒头包子面条都叫吃饭。南方人说吃饭,就指白花花的大米饭。

吃饭勺子掉了,你跟一南方人说,帮我换个勺子,他会给你拿一个煮汤的大勺子来,其实北方人说的勺子就相当于南方人的调羹。

我当年刚到南京时习惯说“刷碗”,老被人嘲笑,后来才知道南方人大都说“洗碗”,马桶才是用“刷”的,赶紧入乡随俗改了。

包括北方人的儿话音,也让南方人抓狂。比如北方人说馅儿饼,南方人说馅饼儿。

是不是这都得统一起来呢?显然既不现实也无必要。前几年大伙争论咸粽子好还是甜粽子好,谁也没非把粽馅统一成咸的或甜的。你喜欢睡硬板床,也不允许别人用席梦思啊?对不同文化、风俗或习惯,有包容有接纳才是正解。

一个道理,为啥在给孩子们提供的语文教材里,要把外婆统一改成姥姥?

上海教育委员会,你是不是狭隘了?